Гербаризация — это процесс подготовки, сушки и оформления растений для создания научно-документированного гербарного образца. Гербарий используется в ботанике для идентификации видов, изучения флоры, экологических исследований и учебных целей. Ниже приведена пошаговая методика гербаризации растений

.1. Подготовка к сбору. Для проведения гербаризации требуются следующие материалы:

- Полевой дневник для фиксации данных о местоположении, экологических условиях и морфологических особенностях растений.

- Этикетки из картона размером 5×8 см для временной маркировки образцов.

- Ножницы или нож для аккуратного среза растительного материала.

- Газетная или гербарная бумага (ненапечатанная) для укладки растений.

- Пресс для гербария (деревянные рамы с сеткой или фанерные щиты) либо альтернативные приспособления (плотные книги).

- Пакеты или конверты для хранения дополнительных образцов (семена, плоды).

- Рулетка или линейка для измерения высоты растения.

- Фотоаппарат для документирования местообитания и визуальных характеристик растения.

Сбор растений рекомендуется проводить в сухую погоду, чтобы минимизировать риск повреждения образцов влагой. Перед выездом на местность составляется список растений с предварительной нумерацией, соответствующей записям в полевом дневнике. Сбор редких видов, включенных в Красную книгу, не допускается.

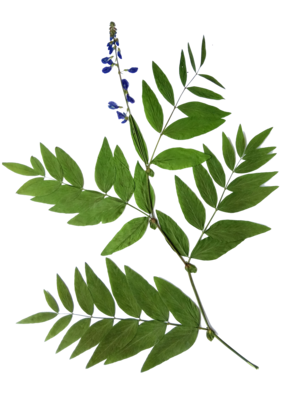

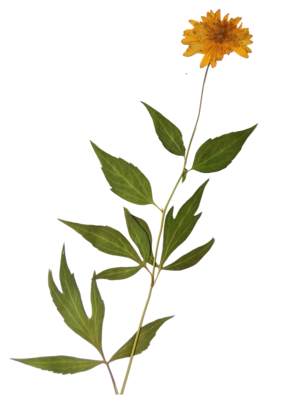

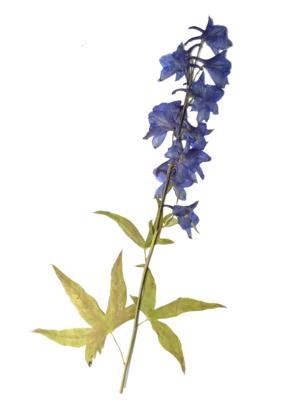

2. Сбор растительного материала. Травянистые растения извлекаются с корневой системой, если это необходимо для идентификации вида. Образец должен включать стебель с листьями, цветками или плодами в количестве не менее 2–3 штук. Для деревьев и кустарников отбираются ветки длиной 20–30 см, содержащие листья, цветы и плоды. Хвойные растения гербаризируются вместе с шишками и фрагментами ветвей.

Сочные виды требуют предварительного надреза стебля вдоль для ускорения испарения влаги. Крупные цветки аккуратно расправляются перед укладкой в пресс. В полевой дневник заносятся следующие данные:

- Научное (латинское) и русское название вида (при наличии идентификации).

- Географические координаты места сбора, высота над уровнем моря.

- Дата и время сбора.

- Описание местообитания: тип почвы, освещенность, сопутствующие виды.

- Морфологические особенности растения.

- ФИО собирателя и номер образца по полевому дневнику.

Поврежденные болезнями или вредителями экземпляры не включаются в гербарий, за исключением случаев специализированных патологических исследований.

3. Сушка растений. Растительный материал укладывается на лист газетной бумаги таким образом, чтобы части растения не перекрывали друг друга. Для плотных листьев под стебель помещается вата, предотвращающая деформацию при сушке. Каждый образец накрывается вторым листом бумаги, после чего формируется стопка из 5–10 экземпляров, разделенных деревянными щитами. Пресс фиксируется ремнями или веревками для обеспечения равномерного давления.

Сушка проводится при температуре 30–40°C в тенистом месте без попадания прямых солнечных лучей. В первые 2–3 дня бумага заменяется ежедневно (для сочных растений — дважды в сутки). Полный цикл сушки занимает 7–14 дней в зависимости от вида. Готовность образца определяется по хрупкости листьев и стеблей, отсутствию следов при сгибании.

4. Оформление гербарного листа. Готовый образец фиксируется на плотном листе с помощью клея ПВА или гербарного скотча. Растение располагается так, чтобы были видны обе стороны листьев и детали соцветий. Крупные экземпляры укладываются зигзагообразно для компактного размещения.

В правом нижнем углу гербарного листа размещается этикетка, содержащая:

- Полное научное название вида (лат. Astragalus onobrychis L., 1753).

- Русское название (Астрагал эспарцетовый).

- Место сбора, географические координаты, высоту над уровнем моря.

- Дату сбора и ФИО собирателя.

- Номер образца по полевому дневнику.

- Краткое описание местообитания и морфологических особенностей.

Дополнительно к листу прикрепляются пакеты с семенами или плодами. При наличии фотофиксации местообитания копия снимка также включается в комплект.

5. Хранение гербария. Готовые гербарные листы хранятся в картонных коробках с этикетками, указывающими на таксономическую принадлежность. Условия хранения регламентируются следующими параметрами:

- Температура: 15–20°C.

- Влажность: не выше 50%.

- Защита от вредителей: обработка нафталином или мускатным орехом, профилактические мероприятия один раз в год.

Крупные коллекции размещаются в герметичных шкафах с контролируемым микроклиматом. Нарушение условий хранения (недостаточная сушка, использование глянцевой бумаги, отсутствие этикеток) приводит к потере научной ценности образцов.